|

About an amplifier & speaker-cabinet powered by lan |

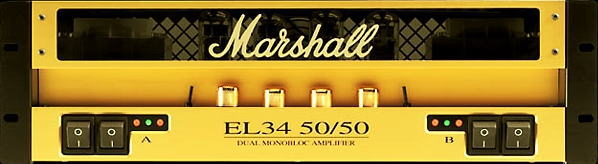

Marshall JMP-1 & EL34 50/50 YouTubeでの機材紹介 現在メインは、MarshallのJMP-1(プリアンプ)+EL34 50/50 (パワーアンプ)です。 特にEL34 50/50は完全独立50wパワーアンプ2台分で、抵抗値の違うキャビネットへのステレオ出力もこれ1台でok。 以前使っていた6100×2台より軽く(それでも29kgある)、パワーもちょうど良い。

この EL34 50/50 、ご近所の方から新品同様を譲って頂いたのですが、実は1年以上前に販売店で私自身が試奏していたそのものだったことが判りびっくりしました。本当なら二度と逢うことがないはずだったのに私のものになろうとは。 JMP-1 は生産終了、EL34 50/50 も EL34 100/100 と共に受注生産らしいです 。 Marshall 6100 30thアニバーサリーモデル6100シリーズです。(25thアニバーサリーのジュビリーシリーズを試奏→見送り→6100シリーズ発売!新品購入!) 1960年台オールドマーシャルなどには当たり外れがあるみたいですが、初期不良は多々(チップ関連不良・初期型LEはトランス等の交換が必要など)ありましたが、解決してからは非常に良いです。 6100はパワー管の違いで、初期型の6100【パワー管:EL34】、後期型の6100LM【パワー管:5881】のレギュラーライン2種類と、表面やバックボード部分がブラス仕様の世界限定である6100LE(Li,ItedEdition)があります。(また、それぞれにコンボ型があったかと思いますので、計6種類になるのでしょうか。) レギュラーライン2種類においては、パワー管以外も仕様が異なるそうで、パワー管の交換+バイアス調整だけでは6100⇔6100LMとはならないそうです。20世紀マーシャルでプリ管のECC83管を7本装備しているのは6100シリーズだけではないかと思います。

6100と6100LMそれぞれ音の特性は違いますが私はどちらも好きで使っています。5881管仕様のLMは3chがイイです。その後に発売された5881管を採用したアンプは使用経験がないので判りませんが、6100LMはまぁまぁいけると思います。 一方EL34管の6100はLMより乾いた感じで、1ch・2chはこちらが好みです。 ということで、正規輸入元のYAHAMAミュージックトレーディング(株)にお願いし、6100の3chをLMのような特性に改造してもらい良くなりました。それでもLMにはLMの味があり、私にとってはどちらも好きなヘッドですが、2台同時に(どちらか1台はパワーアンプのみ使って)鳴らすことが多く、現在では EL34 50/50 をメインに使っていて、6100は隠居させています。 下記は6100直近のセッティングです。6100はパワー管の駆動方法でかなり違った音になります。(これ知らないで6100シリーズを論じるのは?だと思います。)

リヤパネル(2001年春時点) 6100シリーズは、リヤパネルにあるPowerとModeの2種類のスイッチの組み合わせで100w・50w・25wにパワー切り替えができますが、これらは単にパワーの切り替えではなく音の特性がかなり変わります。(スタジオやレンタルなどで、前面パネルだけの調整だけで6100の音は判断できない。) 50wへのアプローチは2通りあります。 (パワー真空管を二対パーシャルに均等に使うか一対をフルに使うか) すなわち、5極管の真空管を作動させるの方法に、ペントードモード(5極フル作動)とトライオードモード(3極作動)の2種類があります。 私は、ペントードモードの50w設定(4本あるパワー管のうち2本を休ませ、2本を5極フルで使う)で使っています。 トライオードモードの50w設定(4本あるパワー管を4本同時に3極で使う)はエッジが取れた感じのツルっとした音で私は好きではありません。おそらく殆どの方は私と同じ印象を持つのではないでしょうか。 (これらリヤパネルにあるスイッチの切り替えはスタンバイモードで。音を出したまま切り替えるのは良くありません。) 6100シリーズのセンド・リターンは、通常モデルの3ch搭載のTSLシリーズと違って3ch全て共通になります。G-SYSTEMを使うには6100シリーズの仕様の方が都合イイです。

スピーカーキャビネット 以下のスピーカーたちを使っています。同じセッティングで鳴らすと違いがよく判るんですが(アンプのセッティングまで変わってくる)、G-SYSTEMでステレオ出力し2つのキャビネットで鳴らしています。(セッティングに迷うのですが、楽しかったりもする。)例えば、1960AXの音の分離がより良くなってイイ感じの中高域+1936の低音が指向性のないウーハーみたいに1960AXから鳴っているように聞こえます。また2つの距離によって違って聞こえます。 この組み合わせのときのように、抵抗値が異なるキャビネットを同時に2台鳴らす時(モノラル・ステレオで共通の設定がとれない)アンプが2台必要になってきます。 【G12M-25 Greenback】と【G12T-75】の混ざったステレオ対応の1960Aキャビを作ろうと思いながら実践していません。(真偽はともかく、EVHがキャビのスピーカーをJBLとG12M-25の2発づつにしているとインタビューで語っていた意図が解る。) 最近では1936Vと1936の組み合わせが多いです。

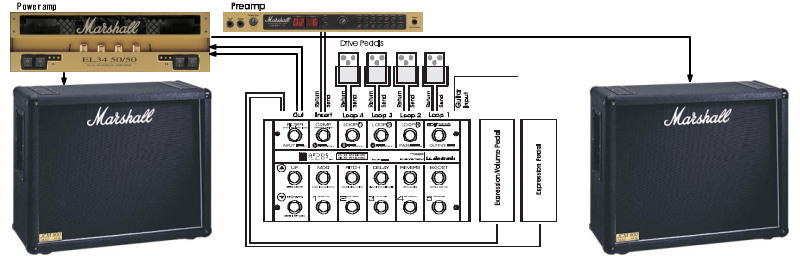

同じアンプで鳴らしても、スピーカーやその数、キャビネットの形状(AやB)などで音は変わりますが、特にコンボタイプによくある後が開放されたタイプになると差は歴然です。6100のコンボ(スピーカーと一体型)タイプである6101がありましたが、放熱やコンパクト化のため、スピーカー1発でさらに後は開放、同じ仕様のアンプですが、印象は全然違います。 コンボでも後ろが閉まったキャビネット(ピービーのVANHALANモデルの5150コンボ)などはスタックに近い感じで鳴っていました。 実際の接続イメージです。(詳しくはエフェクターのページ)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||