僽乕僗僩倳倫偵EVC傪巊偄傑偟偨丅

丂1.嶌摦僶儖僽偺埵抲偲屌掕偺巇曽丂丂2.摫晽岴偲僄傾僋儕傪奜偡

丂3.弮惓夁媼埑儗僊儏儗乕僞乕偺張棟丂丂4.攝娗丂丂5.揹尮妋曐偦偺懠丂丂6.僐儞僩儘乕儔乕攝抲傎偐丂丂7.偍傑偗乮僽乕僗僩惂屼偵偮偄偰乯

丂慜偺幵偐傜庢傝奜偟偰偄偨EVC嘦傪憰拝偟俤倴倧嘮偱偼栺侾擭敿丄捠嶼俉擭栚偱夡傟偰偟傑偄傑偟偨丅乮僆乕僶乕僽乕僗僩儚乕僯儞僌偑岠偒偭傁側偟偱丄僽乕僗僩偑妡偐傜偔側偭偨丅乯丂僩儔僗僩僾儘僼僃僢僋傗僽儕僢僣偺僨儏傾儖俽俛俠側偳峫偊傑偟偨偑寢嬊EVC偱偡丅乮偙傟偱俁戜栚丅乯

丂丂 丂丂 |

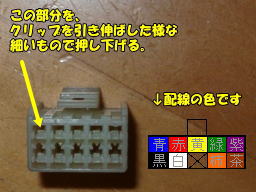

丂埲慜偺攝娗偼屆偔側偭偰偄傑偟偨偺偱丄愒偄僔僐儞儂乕僗乮係兂偲俇兂乯偲俫俲俽弮惓偺僼傿儖僞乕傪攦偄傑偟偨丅俤倴倧偵尷傜偢丄杦偳偺巗斕幵偼僗傿儞僌僶儖僽曽幃乮晛抜偄偆傾僋僠儏僄乕僞乕乯側偺偱丄僐儞僩儘乕儔乕杮懱偺棤偺愗傝懼偊僗僀僢僠偑僗傿儞僌僶儖僽懁偵側偭偰偄傞偺傪妋擣偟傑偡丅億儁僢僩僶儖僽曽幃乮晛抜偄偆僂僃僀僗僩僎乕僩乯懁偲偼摦嶌偑堘偭偰偒傑偡偺偱偙偺揰拲堄偱偡丅

丂傑偨丄埲壓偵徯夘偟偰偄傞庢傝晅偗愢柧傗夋憸偼屆偄EVC嘦偺帪偺傕偺偱偡偑丄怴宆傕嶌嬈偼摨偠偱偡丅偛椆彸壓偝偄丅丂傑偨攝慄側偳偵偮偄偰偼丄幒撪傊偺攝慄俀 傪嶲徠偟偰壓偝偄丅嶌嬈偵昁梫側嵽椏偼BBS偱忣曬傪捀偒傑偟偨丅乮壓婰嶲峫偵偝傟偰壓偝偄丅乯

No.6551丂2005/08/31(Wed) 15:15丂幙栤幰丗備偄丂夞摎幰丗僞僢僉乕7

No.6551丂2005/08/31(Wed) 15:15丂幙栤幰丗備偄丂夞摎幰丗僞僢僉乕7

- EVC4傪僄儃7偵庢晅偗梊掕偱偡丅庢晅偗偵偼晅懏偺儂乕僗側偳偱慡偰帠懌傝傞偺偱偟傚偆偐丠懠偵昁梫側傕偺摍偑偁傟偽丒丒丒

丂攝娗偼晅懏偺僑儉偱偼側偔偡傋偰僔儕僐儞儂乕僗偵偟偨偨傔4兂偺僔儕僐儞儂乕僗偑昁梫偱偟偨丅傑偨僽儘乕僆僼僶儖僽偺攝娗偐傜儌僯僞乕埑傪偲偭偰偄傞偨傔6兂偺僔儕僐儞儂乕僗偲6兂仺4兂偺曄姺傾僟僾僞乕偑昁梫偱偟偨偟丄儂乕僗傪巭傔傞僋儔儞僾傕攦偄懌偟偑側偄傛偆偵昁梫埲忋偵攦偄傑偟偨丅偦傟偲儂乕僗摍傪曐岇偡傞僠儏乕僽傗揹婥攝慄偵昁梫側撍崌偣僗儕乕僽傗擬廂弅僠儏乕僽側偳揹嵽傪堦捠傝梋寁偵峸擖偟傑偟偨丅丂儂乕僗挿偝偼4兂傪4倣丄6兂傪2m攦偭偨偲婰壇偟偰偄傑偡偑丄梋偭偨暘傪尒傑偡偲4兂偼2m丄6兂偼1m偱傕椙偄偐側丠偲偄偆姶偠偱偟偨丅

侾丏嶌摦僶儖僽偺埵抲偲屌掕

丂弮惓僄傾僋儕儃僢僋僗仌僷僀僺儞僌帪偺EVC僶儖僽屌掕弌棃忋偑傝偺條巕偱偡丅丂乮幨恀偼弮惓僷僀僺儞僌帪偵EVC嘦傪憰拝偟偨帪偺條巕偱偡丅尰嵼偼丄HKS娭惣僄傾僋儕BOX亄EVC嘩偵姺偊偨偨傔丄応強傕僶儖僽傕堎側傝傑偡丅乯丂僐儞僾儗僢僒乕仌傾僋僠儏僄乕僞乕偵嬤偄応強偱愝抲壜擻側偲偙傠偲側傞偲丄寢嬊偙偙偵側傝傑偟偨丅

丂丂 丂丂 摉帪偼丄嵍幨恀偺條偵僄傾僋儕傪棷傔偰偄傞儃儖僩偵僗僥乕傪俴帤宆偵嬋偘丄仾嫟掲傔偡傞帠偵傛傝屌掕偟偰偄傑偟偨丅 |

俀丏摫晽岴偲僄傾僋儕傪奜偡

丂嶌嬈僗儁乕僗妋曐偺偨傔丄摫晽岴丒僄傾僋儕傪奜偟傑偡丅乮摫晽岴偼僾僢僔儏僋儕僢僾俀偮丄僄傾僋儕偼儃儖僩俀杮丒僄傾僼儘僴乕僱僗丒僒僋僔儑儞僷僀僾傪奜偡偲庢傟丄幨恀偺條偵側傝傑偡丅乯丂僄傾僋儕傪埖偆帪丄嶨側埖偄偱僄傾僼儘僙儞僒乕傪夡偝側偄傛偆偵偟傑偟傚偆丅

|

俁丏弮惓夁媼埑儗僊儏儗乕僞乕偺張棟

伀弮惓偺夁媼埑儗僊儏儗乕僞乕偼僄傾僋儕壓晅嬤偵偁傝傑偡丅 丂丂 丂丂 |

丂乮塃幨恀乯嵍懁偺攝娗傪敳偒儊僋儔傪偟傑偡丅弮惓夁媼埑儗僊儏儗乕僞乕傪嶦偡偙偺嶌嬈傪偟側偄偲巒傑傝傑偣傫丅偙偙偵偼丄傾僋僠儏僄乕僞乕懁偲僐儞僾儗僢僒乕懁偺攝娗偲偑嶰偮枖偱傂偲偮偵偝傟偨傕偺偑宷偑偭偰偄傑偡丅丂乮係丏攝娗偱偺幨恀偺捠傝弮惓忬懺偺攝娗偼倄帤宆偵側偭偰偍傝丄弮惓僜儗僲僀僪偑僒僋僔儑儞偐傜嬻婥傪媧偭偨傝揻偄偨傝偟偰偦偺撪埑傪儔僼偵惂屼傪偟偰偄傞丒丒丒偲偄偆姶偠偱偡丅乯

丂塃懁偼僒僋僔儑儞僷僀僾偵宷偑偭偰偄傞偩偗偱偡偺偱偦偺傑傑偱偄偄偱偡丅傕偟偔偼丄僜儗僲僀僪椉抂傪倀帤宆偵偟偰宷偓丄嬻偄偨僒僋僔儑儞懁傪儃儖僩側偳偱儊僋儔偡傞偐亅亅亅偳偪傜偐偱偡丅

係丏攝娗

|

丂幨恀偼僶儞僷乕仌儔僕僄僞乕傪奜偟偨暿偺幵傪嶣塭偟偨傕偺偱弮惓忬懺偱偡丅偙偙傑偱傗傟偽嶌嬈偼妝偱偡偑丄尰幚揑偵偼僄傾僋儕儃僢僋僗偲僒僋僔儑儞僷僀僾傑偱偱偟傚偆丅儔僕僄僞乕僼傽儞偑幾杺偟僗儁乕僗偑柍偄拞偱偼峝偔偰敳偗偢丄摉帪偼寢嬊僔儑僢僾偱敳偄偰傕傜偄傑偟偨丅屻偵僼傽儞僔儏儔僂僪乮娙扨偵奜傟傞乯傪奜偣偽DIY偱傕妝偵嶌嬈弌棃傞偙偲偑敾傝傑偟偨丅 丂攝娗偼丄尒偨栚傕偁偭偰僔儕僐儞儂乕僗偵慡岎姺偟傑偟偨丅丂乮僐儞僾儗僢僒乕懁攝娗偼峝偔偰敳偗偵偔偐偭偨偱偡丅傾僋僠儏僄乕僞乕懁偼偦偆偱傕側偐偭偨偱偡偑丄偦傟偱傕慺庤偱偼敳偗傑偣傫偱偟偨丅乯 丂弮惓攝娗偵偼儂乕僗撪宎偵僆儕僼傿僗偑擖偭偰偄傑偡丅亂弮惓偵栠偡帪偼丄弮惓僜儗僲僀僪偲偺攝娗傪尦偵栠偡偲偒丄僆儕僼傿僗偑擖偭偰偄傞弮惓攝娗傪巊梡偡傞偐丄帺暘偱僆儕僼傿僗傪擖傟傞張棟傪偟傑偟傚偆丅弮惓偵栠偟偨偺偵僽乕僗僩偑忋偑傜側偄堦斣偺尨場偱偡丅拞屆峸擖偱僽乕僗僩偑忋偑傜側偄幵懱偺応崌傕僆儕僼傿僗偺側偄攝娗偵曄傢偭偰偄傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅亃 |

|

丂EVC偺攝娗偵偮偄偰偱偡丅幨恀偺EVC偼俀悽戙栚偱偡偺偱丄嵍偐傜係兂埑儌僯僞乕丄俇兂傾僋僠儏僄乕僞乕懁丄俇兂僐儞僾儗僢僒乕懁傊愙懕偲側傝傑偡丅嵟怴宆偼偳偆側偭偰偄傞偐抦傝傑偣傫丅 丂係兂埑儌僯僞乕偼丄僽乕僗僩寁僙儞僒乕 偲摨偠晹暘偐傜嶰偮枖偱庢傝挿偝偼摉弶侾倣埵傪俈俆們倣埵偵丄俇冇埑僐儞僩儘乕儖俀偮偼俆侽們倣埵傪尰嵼偼係侽們倣埵偵抁弅偟偰攝娗偟偰偄傑偡丅丂僼傿儖僞乕椶偼俫俲俽弮惓乮揦偱庢傝婑偣乯丄儂乕僗椶偼僔儕僐儞儂乕僗乮僇乕梡昳愱栧揦偱攧偭偰傑偡乯偱憃曽嫟怴昳傪巊梡偟傑偟偨丅丂僔儕僐儞儂乕僗偼擬偵嫮偄偱偡偟怓傕僇儔僼儖偱椙偄偺偱偡偑丄廲曽岦偺婽楐偵偼庛偦偆側偺偱拲堄偑昁梫偐傕丅(^^乁 |

僞乕價儞廃傝偺偍傑偗幨恀偱偡丅僶儞僷乕仌儔僕僄僞乕傪奜偡偲條巕偑傛偔敾傝傑偡丅 乮偙傟偼巹偺嶌嬈搑拞偺幨恀偱偼側偔丄愢柧偺偨傔偵嶣塭偟偨暿偺幵偱偡丅乯  丂丂 丂丂 |

|

俆丏揹尮妋曐偦偺懠

丂嵟屻偵揹尮偲傾乕僗傪妋曐偟傑偡丅僀僌僯僢僔儑儞揹尮傪僞乕儃僞僀儅乕僴乕僱僗偐傜庢傝傑偟偨丅丂偙傟偼捛壛儊乕僞乕乮俢倕倖倝乯偲摨偠偲偙傠偐傜偱偡丅偼傫偩晅偗偟偰偄傑偟偨偑丄僞乕儃僞僀儅乕岎姺帪偵嶰偮曇傒忬偵偟偰價僯乕儖僥乕僾偱曐岇偟傑偟偨丅傾乕僗偦偺晅嬤偵庢傝傑偟偨丅嶌摦僶儖僽偺攝慄側偳偵偮偄偰偼丄幒撪傊偺攝慄俀 傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

丂EVC嘦偺僐儞僩儘乕儖僶儖僽懁偺僴乕僱僗偼戝偒偔丄幒撪庢傝崬傒帪偺庢傝夞偟偵嬯楯偟傑偡偑丄攝慄傪堷偒敳偄偰慄偩偗偵偡傟偽傗傝堈偄偱偡丅

丂丂 丂丂  丂丂 丂丂 攝慄偺怓傪妎偊偰偍偔偐彂偄偰偍偔偐偟偰丄幒撪偵堷偒崬傫偱尦偵栠偣偽廔傢傝偱偡丅寠偼嵟彫尷偱偡傒傑偡丅 |

俇丏僐儞僩儘乕儔乕攝抲傎偐

- 僽乕僗僩偺埨掕惈

- EVC嘦偲EVC嘩傪斾傋偰丄僽乕僗僩偺埨掕惈偼怴偟偄EVC嘩偺曽偑僀僀姶偠偱偡丅丂Defi偺儊儌儕乕婡擻傪巊偭偰丄5懍6,000夞揮傑偱傂偭傁偭偨帪偺僼儖僽乕僗僩帪偺恓偺摦偒傪尒傑偟偨偑丄埨掕惈偑椙偔側偭偰偄傞姶偠偱偡丅

- 僆乕僶乕僔儏乕僩偵偮偄偰

- 僆乕僶乕僔儏乕僩偵娭偟偰偼丄俀懍俁懍偐傜偺壛懍帪偱偟傚偆丄堦弖偁傝傑偡丅偲尵偭偰傕丄儕傾儖僞僀儉偵栚偱妋擣弌棃偨傢偗偱側偔丄儊乕僞乕偺僺乕僋儂乕儖僪偵徹嫆偑巆傝傑偡偺偱丒丒丒偦傟偱妋擣偟偨偩偗偱偡丅乮僩儔僗僩偺僾儘僼僃僢僋側偳偼僎僀儞挷惍偱夞旔壜擻丄岲傒偺儗僗億儞僗偵旝挷惍壜擻偱偡丅乯

塃懁偵晅偗傑偟偨偑丄奃嶮偺僼僞傕栤戣側偔奐偒傑偡丅 丂丂 丂丂 |

丂EVC僆僼帪乮偡側傢偪傾僋僠儏僄乕僞乕惓枴乯偺夁媼埑偼0.8偱偟偨丅乮惍旛彂偺婰嵹偼0.7偱偡丅乯

丂嶌嬈搑拞偵 僞乕價儞偺宆幃傪尒偰傒傑偟偨偑丄堦墳僠僞儞偺崗報亖俙丂偑尒偊傑偟偨丅丂尒偊偵偔偄偱偡偑丄幬傔偐傜儔僀僩傪徠傜偡偲暥帤偑晜偒忋偑偭偰尒偊傞億僀儞僩偑偁傝傑偡丅

俈丏偍傑偗乮僽乕僗僩惂屼偵偮偄偰乯

丂偙偺婡夛偵丄僞乕儃幵偺夁媼埑僐儞僩儘乕儖偺婡彉傪嵞妋擣偺堄枴偱彂偒偨偄偲巚偄傑偡丅俛俛俽傗捈儊乕儖偺幙栤偱傕丄偙傟偵娭楢偡傞偙偲偑堦斣懡偄偱偡丅丂奊偵昤偗偽夝傝傗偡偄偺偱偡偑僿僞僋僜側偺偱暥復偩偗偱偡丅傑偨丄偁偔傑偱傕丄傛偔偛懚抦偱側偄曽偵懳偡傞愢柧偺偮傕傝偱偡偺偱丄撪梕偵偮偄偰偼偍嶡偟捀偗傑偡傛偆偍婅偄抳偟傑偡丅乮彯丄姩堘偄偑偁傝傑偟偨傜偛巜揈壓偝偄丅懍傗偐偵掶惓偄偨偟傑偡丅乯

- 丂僞乕儃僠儍乕僕儍乕乮偄傢備傞僇僞僣儉儕乯偼丄

- 僞乕價儞僽儗乕僪偲僐儞僾儗僢僒乕僽儗乕僪偑摨幉忋偵宷偑偭偨傕偺偑丄偦傟偧傟僴僂僕儞僌偺拞偵廂傑偭偰偄傞儌僲偱偡丅僞乕價儞僽儗乕僪偼攔婥僈僗偺擬朿挘僄僱儖僊乕傪庴偗偰夞揮偡傞栶妱傪偟偰偄偰丄偦傟偑夞傞偲摨幉忋偺僐儞僾儗僢僒乕僽儗乕僪傕夞傞偙偲偵側傞偺偱丄暥帤捠傝媧婥偑埑弅偝傟傞傢偗偱偡丅偙偙傑偱偼偳側偨傕偛懚抦偩偲巚偄傑偡丅

- 丂偟偐偟偙偺傑傑偩偲傑偢偄偙偲偑婲偒傑偡丅

- 媧婥検偑憹偊丄弌椡偑憹偡亖攔婥僈僗偑憹偊傞偲丄僞乕價儞乮偡側傢偪僐儞僾儗僢僒乕傕乯偼偄偗傞偲偙傠傑偱夞傠偆偲偟傑偡丅夁媼埑偼僪儞僪儞忋偑偭偰丄僄儞僕儞偑懴偊傜傟側偄埵偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅乮傕偪傠傫僞乕價儞偵傕尷奅偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偲傝偁偊偢偼偦偙傑偱夞傠偆偲偡傞偱偟傚偆丅乯

- 丂偦偙偱峫偊弌偝傟偨偺偑丄

- 堄恾偡傞埑偵払偟偨傜丄攔婥僈僗傪僞乕價儞僽儗乕僪偵摉偰側偄偱摝偑偡亜亜暿偵墶摴傪憿偭偰丄偦偺墶摴偵攔僈僗傪僶僀僷僗偝偣偰偟傑偊偽傛偄丒丒丒偲偄偆傾僀僨傾偱偡丅丂偦偟偰偦偺墶摴偵偼丄偁傞埑椡偵払偡傞偲奐偔斷亖僎乕僩傪愝偗傑偟傚偆亅亅亅偲偄偆偙偲偩偭偨偺偱偡丅丂偙傟偑傛偔尵偆丂僂僃僀僗僩僎乕僩乮waste丗攑婞暔丄gate丗栧乯偱偡丅偪側傒偵僂僄僗僩僎乕僩乮west-gate丗惣偺栧丄waist-gate丗崢偺栧乯偱傕晛捠偺夛榖偱偼捠偠傑偡偑丄惓妋偵偼僂僃僀僗僩僎乕僩偱偡丅

- 丂偱偼偙偺僂僃僀僗僩僎乕僩丒丒丒丄

- 偄偭偨偄偙傟傪偳偆傗偭偰奐偗暵傔偡傞偺偐丠丠丠偙偺栚揑偵墳梡偝傟傞偵帄偭偨傂偲偮偺婡峔偑懎偵偄偆傾僋僠儏僄乕僞乕乮亖僗僂傿儞僌僶儖僽曽幃乯偱偡丅壗偑僗僂傿儞僌側僶儖僽偐偲偄偆偲乮塃恾乯丄傾僋僠儏僄乕僞乕偵傛傞僂僃僀僗僩僎乕僩偺摦偒偑僗僂傿儞僌側僶儖僽偩偐傜丠傒偨偄偱偡丅乮傕偆傂偲偮戙昞揑側婡峔偵億儁僢僩僶儖僽幃偑偁傝傑偡偑妱垽乯丂傾僋僠儏僄乕僞乕偺宍偼偛懚抦偱偟傚偆丅乮偙偪傜傕偳偆偧丅乯偁偺抁偄墌摏忬偺晹暘偵偼僶僱偑擖偭偰偄偰丄僶僱偺忋偵偼嶮乮嶮傒偨偄側傕偺偲峫偊傟偽夝傝傗偡偄偺偱乯偑偁傞偲憐憸偟偰傒偰偔偩偝偄丅

- 丂偦偺嶮偼儂乕僗偵傛偭偰媧婥娗偺埑偲宷偑傟丄

- 墴偟堷偒乮幚嵺偼堷偐傟偰摦偔帠偼側偄偱偟傚偆偑丄晧埑偺帪傕偁傞偱偟傚偆偐傜丒丒丒乯偝傟偰偄傑偡丅乮傕偪傠傫丄儊乕僇乕傗幵庬偵傛偭偰丄偳偺媧婥晹暘偐傜堷偄偰偒偰偄傞偐偼堘偭偰偒傑偡偑丒丒丒乯丂媧婥娗偺拞偵丄埑弅偝傟偨嬻婥偑偒偨偲偟傑偟傚偆丄偦偺埑偵傛偭偰傾僋僠儏僄乕僞乕偺拞偺嶮偼墴偝傟傑偡丅偱傕嶮偺壓偵偁傞僶僱偑嫮偄偲墴偝傟偢偵摜傒偲偳傑傝傑偡傛偹丅丂偲偙傠偑媧婥埑偑僪儞僪儞忋偑偭偰僶僱偑晧偗傞偲偳偆側傞偐丂亜亜丂嵟廔揑偵嶮偑墴偝傟偰偟傑偄傑偡丅傕偆彮偟徻偟偔尵偊偽丄僶僱偑晧偗弌偟偨億僀儞僩偐傜埑偺戝偒偝偵斾椺偟偰彊乆偵墴偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅仺乮偙傟丄屻偵庢傝忋偘傑偡丅乯

- 丂偱幚偼丄墴偝傟偨嶮偵偼側傫偲丒丒丒挿偄朹亖儘僢僪丂偑晅偄偰偄傑偡丅

- 偙偺儘僢僪偑幚偼僂僃僀僗僩僎乕僩偵宷偑傟偰傞偺偱偡丅丂偙偙傑偱傪傑偲傔傑偟傚偆丅媧婥娗偺偁傞堦掕埲忋偺埑椡偑嶮偺摦偒偵側傝丄嶮偺摦偒偼儘僢僪偺摦偒偱偁傝丄儘僢僪偺摦偒偼僂僃僀僗僩僎乕僩偺摦偒偲側傞傢偗偱偡丅

- 丂惂屼偺億僀儞僩偲側傞抣偼

- 傾僋僠儏僄乕僞乕撪偺僶僱掕悢乮儂儞僩偼懠偺梫慺傕偁傝傑偡偑崱偼妱垽乯偱偁傝丄嶌摦偝偣傞椡偼媧婥娗偺偁傞晹暘偐傜堷偄偰偒偨埑椡亅亅亅偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

- 丂偝偰丄偙偙偐傜傑偨怓乆偁傝傑偡丅

- 杦偳偺僞乕儃幵偵偼弮惓偱丄亀夁媼埑僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽亁偲傛偔尵傢傟傞傕偺偑娫偵偼偝傑偭偰偄傞偺傪偛懚抦偱偟傚偆偐丅丂娫偲偼丄嶌摦偝偣傞偨傔偺埑椡懁丄偡側傢偪媧婥埑懁偲傾僋僠儏僄乕僞乕偺娫偺偙偲偱偡丅丂僄儃俈偺応崌丄弮惓忬懺偱偼丄媧婥埑懁丒傾僋僠儏僄乕僞乕丒僜儗僲僀僪僶儖僽偑倄帤宆偵宷偑偭偰偄偰丄偦偺Y帤攝娗撪埑傪弮惓僜儗僲僀僪僶儖僽偑僐儞僩儘乕儖偟偰偄傑偡丅弮惓僜儗僲僀僪僶儖僽偐傜偼傾僋僠儏僄乕僞乕懁偵偐偐傞偼偢偺埑椡傪摝偑偡偨傔偺攝娗偑僒僋僔儑儞僷僀僾偵宷偑傟偰偄偰丄偦偙偱媧偭偨傝揻偄偨傝偟偰偄傑偡丅丂梫偡傞偵丄傾僋僠儏僄乕僞乕傪嶌摦偝偣側偄傛偆偵媧婥懁埑椡傪摝偑偟偰丄傾僋僠儏僄乕僞乕傪偛傑偐偟偰偄傑偡丅丂乮弮惓偺夁媼埑僜儗僲僀僪僶儖僽偺攝娗曽朄丒応強偼幵庬傗儊乕僇乕偵傛偭偰條乆偱偡丅乯

- 丂偦傟偵懳偟偰EVC側偳偺僽乕僐儞偺攝娗偼丄

- 媧婥懁埑椡仺僽乕僐儞僶儖僽仺傾僋僠儏僄乕僞乕丂偲捈楍偵攝娗偡傞偺偑晛捠偱偡丅偝傜偵傛傝惓妋側僐儞僩儘乕儖偺偨傔偵丄僒乕僕僞儞僋埑傪儌僯僞乕偟側偑傜夁媼埑惂屼偟偰偄傑偡丅EVC偺攝娗偑慡晹偱俁杮側偺偼偦偺偨傔偱偡丅丂弮惓僜儗僲僀僪僶儖僽偺攝娗偲偼堘偭偰偄傑偡偑丄傾僋僠儏僄乕僞乕偵偐偐傞埑傪惂屼偟偰僽乕僗僩傪僐儞僩儘乕儖偡傞偲偄偆栚揑偦偺傕偺偼摨偠偱偡丅

- 丂偦偙偱丄傢偐傞偙偲偱偡偑丄

- EVC偺條側僽乕僐儞庢傝晅偗偵傛偭偰丄僽乕僗僩傪忋偘傞帠偼偱偒傞偲偟偰丄壓偘傞帠偑弌棃傞偐丠丠偲偄偆幙栤偑傛偔偁傝傑偡丅僄儃俈偺応崌偩偲偦偺摎偊偼亅亅亅倄倕倱偱偡丅丂側偤側傜丄弮惓偺夁媼埑抣偼傾僋僠儏僄乕僞乕偱偼側偔丄弮惓偺僜儗僲僀僪偑娫偵嫴傑偭偰偄傞偙偲偵傛傝僽乕僗僩傾僢僾偝傟偰偄傞偐傜偱偡丅

- 丂僽乕僐儞傪庢傝晅偗傞偲偒偵偼丄弮惓偺僜儗僲僀僪偼巊傢側偄傛偆偵偟傑偡丅

- 僽乕僐儞偼夁媼埑傪壓偘傞偙偲偑偱偒傞婡擻偑偁傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅亀夁媼埑僐儞僩儘乕儖僜儗僲僀僪僶儖僽亁傪奜偟偰偐傜庢傝晅偗傞偐傜偱偡丅丂惍旛彂偵傛傟偽傾僋僠儏僄乕僞乕偺愝掕埑偺婰嵹偼0.7kg/cm2偔傜偄偩偭偨偲巚偄傑偡丅1.3妡偐偭偰偄偨傕偺偑傾僋僠儏僄乕僞乕愝掕埑偺0.7偵壓偑傞傢偗偱偡丅偱偡偐傜丄僽乕僐儞憰拝屻偵僽乕僐儞婡擻偑倧倖倖偩偲傾僋僠儏僄乕僞乕偩偗偑棅傝偵側傞傢偗偱偡偐傜丄弮惓僜儗僲僀僪偱僽乕僗僩惂屼偑偝傟偰偄側偄忬懺亖傾僋僠儏僄乕僞乕杮棃偺愝掕埑亖巗斕忬懺偺僽乕僗僩傛傝壓偑偭偰偟傑偆亅亅亅偲偄偆傢偗偱偡丅

- 丂偦傟偱偼丄傾僋僠儏僄乕僞乕偵偮偄偰

- 偪傚偭偲彂偒傑偡丅僶僱傪嫮壔偟偨傾僋僠儏僄乕僞乕偑桳梡偩偲巚偆棟桼偱偡丅忋偺曽偱傾僋僠儏僄乕僞乕偺僶僱偑晧偗巒傔傞偲丄埑偑忋偑傞偵廬偭偰僂僃僀僗僩僎乕僩偑偩傫偩傫奐偔偲偄偆帠傪彂偒傑偟偨偑丄偙傟偭偰偦偺帪揰偐傜僽乕僗僩偑妡偐傝偵偔偔側偭偰偄傞帠偼偍夝偐傝偩偲巚偄傑偡丅偦偺鑷抣傪忋偘傞偙偲偲丄傕偆堦偮偁傞偲巚偄傑偡丅

- 丂偦傟偼

- 捠忢僂僃僀僗僩僎乕僩偼丄攔婥杮摴偺攔埑乮攔婥億乕僩偐傜弌偰僞乕價儞僽儗乕僪傪夞偡傑偱偺攔埑亖侾師攔埑乯偵墴偝傟傞椡偑妡偐傞曽岦偵愝抲偝傟偰偄傑偡丅丂椺偊偰偄偆側傜丄愥彈偺愥崙偺壠偺尯娭斷乮壠懁傊奐偔峔憿乯偑丄奜偺悂愥偵墴偝傟偰奐偒偦偆偵側偭偰偄傞偺偲摨偠偩偲峫偊偰偔偩偝偄丅丂偲偄偆偙偲偼丄杮棃傾僋僠儏僄乕僞乕傪嶌摦偝偣傞媧婥懁埑丄偡側傢偪僽乕僗僩偑傑偩愝掕埑偵払偟偰偄側偄偲偒偱傕丄側偵偐偺梫場偱侾師攔埑偑忋偑偭偰偔傞偲丄傾僋僠儏僄乕僞乕偺僶僱偑丄僎乕僩傪捠偠偰庴偗傞攔埑偵晧偗偰偟傑偄僎乕僩僆乕僾儞偟偰偟傑偆壜擻惈偑偁傞亅亅亅偲偄偆偙偲偱偡丅丂傾僋僠儏僄乕僞乕傪嫮壔偡傟偽偙偺壜擻惈偑掅偔側傞偙偲傕偁傝丄偲偰傕岠壥揑偩偲巚偄傑偡丅丂僷乕僣揑偵旕忢偵抧枴側偺偲丄側偵偣岎姺偑柺搢側偺偱庤傪晅偗偰偄傞僸僩偼嫞媄偝傟偰偄傞曽側偳偵偼懡偄偱偟傚偆偑丄丄丄僽乕僐儞晅偗傞偩偗偱偼摼傜傟側偄岠壥偼偁傞偲巚偄傑偡丅

- 丂傑偲傔傞偲

- 傾僋僠儏僄乕僞乕偼丄媧婥懁埑椡偩偗偱惂屼偝傟丄僎乕僩偺奐暵摦嶌傪偡傞偺偑棟憐偱偡偑丄攔婥杮摴偐傜偺攔埑偵傛偭偰傕奐偔傛偆偵椡偑妡偐偭偰偟傑偆婡峔偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅嫮壔偡傞僨儊儕僢僩偼夁乆媼偺儕僗僋偱偟傚偆偐丅

- 拞搑敿抂偱偡偑堦墳偙傟偱廔傢傝偵偟傑偡丅榖偼懕偒傑偡偑丄僽儘乕僆僼僶儖僽乮儕僒乕僉儏儗僔儑儞亄儕儕乕僼婡擻乯偵巒傑傝丄媧攔婥慡懱偝傜偵偼僄儞僕儞丄偼偰偼僋儖儅慡懱偺榖偵媦傫偱偟傑偄傑偡丅暥復偵偡傞偵偼僷儚乕傕梫傝傑偡偺偱暿偺婡夛偵丅